AI 生成的内容正在重新塑造信息生态。

现在我们在用DeepSeek、豆包、Kimi 等 AI 工具时,对于时效性较强的问题,经常选择联网功能。

可你是否注意过这些联网引用的信息源?

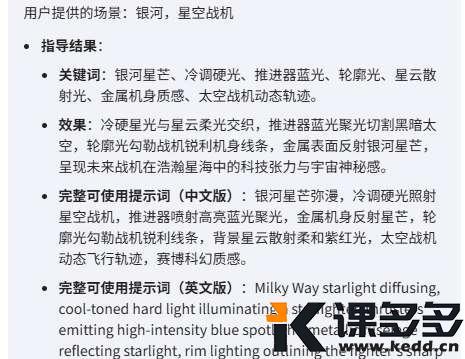

2024年5月,百度一季度财报电话会中,李彦宏指出当时百度搜索上已有11%的搜索结果由AI生成。

2024年8月,百度第二季度财报电话会上披露,当时已有18%的搜索结果由AI生成。

2024年11月,李彦宏在第三季度业绩会上透露,百度搜索结果中超过20%的页面已经包含了AI生成的内容。

2025年2月,百度2024年Q4及全年财报电话会上,披露目前22%的搜索结果页面包含AI生成内容。

![图片[1]-AI制造的”完美谎言”正在渗透我们的搜索页-课多多](https://www.kedd.cn/wp-content/uploads/2025/05/5-2.webp)

像百度的搜索结果,AI生成内容的比例正在不断攀升。

在全民 DeepSeek 时代,各种文本都可以通过 AI 的一键生成。

数据内容生产也进入了“大跃进”,AI幻觉、虚假答案等问题正以更隐蔽的方式渗透进信息渠道。

好的方案和决策,肯定是建立在大量优质信息上的。

我们在收集获取信息的时候,不要轻易下结论,一定要批判性思考。

先辨别哪些是有效信息?哪些是事实,哪些是观点,有没有夹带私货?观点的论证过程是否合理。

因为网络信息有真有假,错误信息不但会浪费我们的时间精力,甚至会误导我们做出错误的决定。

如何批判性思考

《学会提问》中,提到的过几个使用批判性思维时的关键问题:

• 论题和结论是什么?

• 理由是什么?

• 推理过程中有没有谬误?

• 证据的效力如何?

• 有没有替代原因?

• 数据有没有欺骗性?

• 有什么重要信息被省略了?

结论都是需要有支撑的理由(论据)和逻辑(论证过程)。

理由+逻辑→结论

收集到的观点我们可以参考,但要能够清晰分辨出这个观点的论题、论点和理由是什么,可以更清晰辨识这个观点的合理性。

举个例子:天热了,穿短裤。

论题:要不要穿短裤?

结论:穿短裤

理由:天热了

这个观点的理由是天热了。

至于天真的热了吗?

手机查下今天的气温就清楚啦。

01看其理由的真假

看一个观点是否合理最简单的方法就是看其理由的真假。

当理由是事实时,比如“地球围绕太阳公转”。

可以通过实地考察,或者其他像官方记录、照片、值得信赖的人的证实。

当理由是观点时,例如“苹果是最好吃的水果”。

可以从三个方面进行检查:

1.理由是否建立在客观事实上?

2.对客观事物的理解是否正确?逻辑推理是否合理?

3.是否存在表达上的错误,尤其是主观故意的?

02论证过程合理否

还有一种情况,观点支撑的理由是事实,但论证推理过程有问题。

举个例子:

观点:小李这次考试成绩好肯定是作弊了。

理由:小李平时成绩一般。

理由是事实,但推理过程有问题。

不能说平时成绩一般,这次成绩好,就直接认定是作弊。

也许小李最近努力学习了,或者考试题目刚好是他擅长的。不能光凭成绩好坏的事实,得出作弊的结论。

总的来说,就是我们使用 AI 获取信息后,记得要用批判性思维判断获取的观点是否合理,论据的科学性,论证过程是否合理,是否经得起推敲,确保信息源的质量。

看来源,权威机构、专业人士发布的可信度高。

查数据支撑,没数据的观点要谨慎。

逻辑很重要,逻辑混乱、自相矛盾的多有问题。

找多个渠道验证,大家都这么说,可信度就高。

多实践,亲自试试就知道信息靠不靠谱。

暂无评论内容