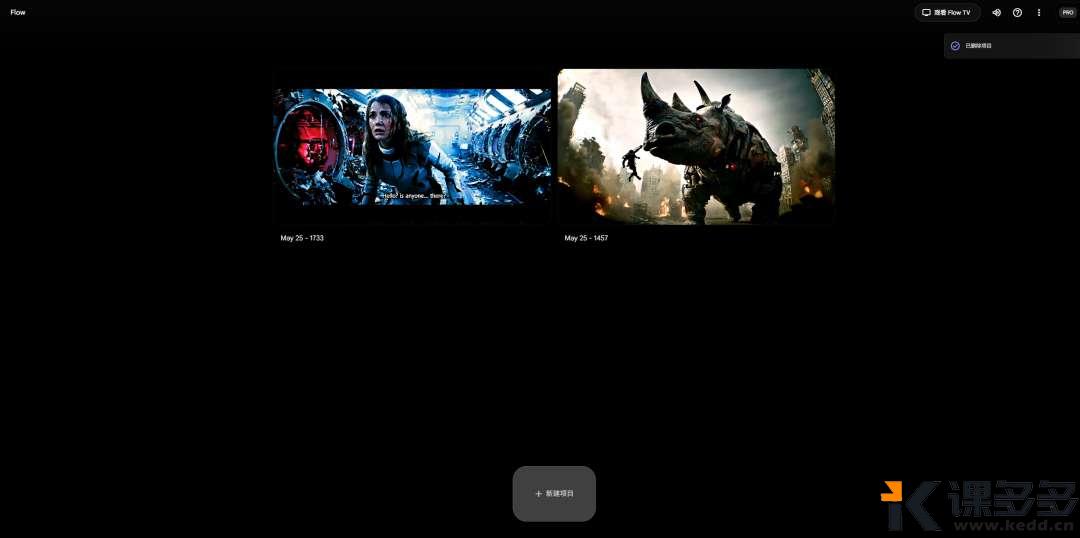

一、开篇前言:AI应用

当 AI 的浪潮席卷而来,市面上形形色色的智能产品让人眼花缭乱。

我们萌生了一个大胆的想法:自己亲手打造一款属于自己的智能体?

于是,一场充满挑战与惊喜的开发创造之旅就此拉开帷幕。

二、创作背景:对智能体的梦想与探讨

在 AI 应用爆发的当下,各种应用都很火爆。每个人的开心生活大都需要有一个陪伴,但是一个人孤单在家时,怎么办?小孩子拽着我们需要陪伴怎么办?陪伴式智能体应用而生。

对我们来说,想做一个智能体,是做个小程序用到手机上?还是做一个独特的实物体?

假如是你,又有何想法与建议?

三、快速的决定:实物型陪伴式智能体

实物型陪伴式智能体是一种不局限于手机软件层面,将其转化为可交互的实物产品,能为小孩与老人提供更具温度的陪伴体验:

- 随时看得见、随便摸得着;

- 不用害怕小孩拿着手机沉迷玩游戏的可能性;

- 不用眯眼瞅小屏幕。

这类智能体通过实体形态、语音交互功能,可实现日常聊天、故事讲述、歌曲播放等场景化服务,添加为家庭的AI灵魂陪伴,尤其适合帮助解决儿童成长中的学习陪伴需求,以及老年人独居时的孤独与情感问题。

“我们需要一个私有化的聊天智能体,陪伴我某一个时间点,一个摸得着的小伙伴”。

四、实物智能体”R-BOT”开发全流程拆解

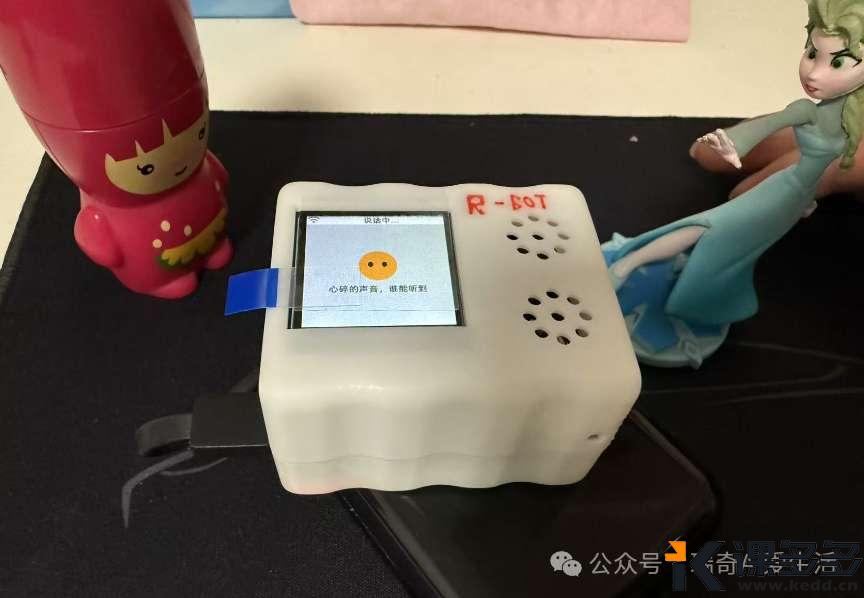

先分享一下这个R-BOT聊天智能体的外观形状图。

(一)外观设计:从概念到 3D 绘图建模

-

需求分析与外形构思

针对目标用户(小孩为主,兼顾老人)设计亲和力外观,如圆润的机身、握着的手感。

参考案例:可借盒子的造型逻辑,简洁又要与众不同,增强情感连接。

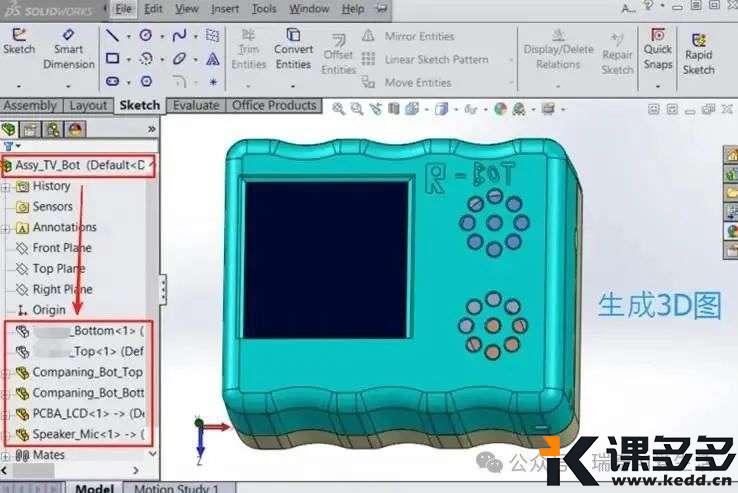

2. 3D 绘图建模实现

-

- 3D软件:

使用 SolidWorks专业三维软件进行三维建模,自己完成结构设计。上下分壳,包含顶部(Companion_Bot_Top)、底部(Companion_Bot_Bottom)等部件分层设计,内部功能构造,草图绘制 “R-BOT” 。

- 建模要点:

需预留内部空间用于电子元件安装,兼顾美观与功能性(如显示屏、麦克风、扬声器、充电接口的开孔位置)。

在外观设计阶段,就像一个“梦想家”,坐在电脑前,畅想着智能体的模样。

为了让它既美观又实用,反复推敲每一处细节。每一笔草图的勾勒,都饱含着对产品的期待。

当 3D 建模中,那个虚拟的智能体形状逐渐成型时,仿佛看到了不久与它相伴的场景,就看着自己的产品宝宝慢慢长成。

3. 3D 打印外壳:从模型到实体成型

1)外壳材料选择

- 常用 环保可降解PLA材质(适合桌面级 3D 打印)或 ABS(强度高,耐高温),根据产品定位选择成本与性能的平衡点。

2)打印工艺与后处理

3)第三方打印完成后进行去支撑、打磨、上色等处理,提升外观质感。

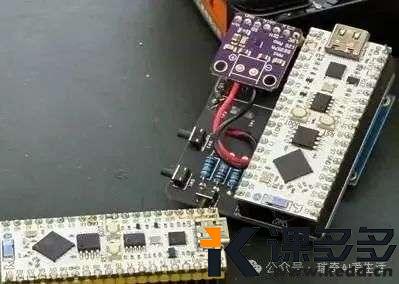

(二)硬件电路设计:从 Layout 到 PCB 制作

-

电路方案规划

- 核心组件:

主控芯片电路:选择 AI 芯片的开发板,处理语音识别与交互逻辑。

- 输入输出设备:

麦克风(Mic)用于语音拾取,扬声器(Speaker)用于音频播放,LCD 屏幕用于显示表情与文字。

- 其他模块:

Wi-Fi / 蓝牙模块(联网交互)、控制器。

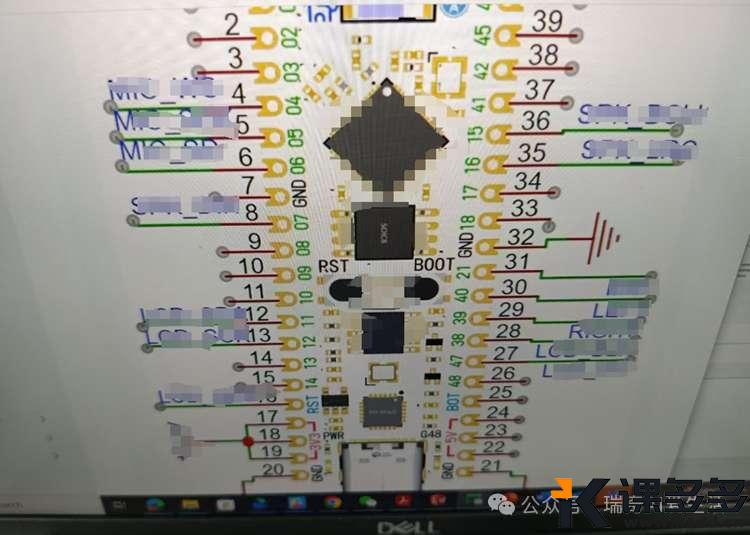

2. Layout 设计与 PCB 制作

-

- 使用 Altium Designer专业软件进行电路 Layout,遵循 EMI(电磁干扰)抑制原则,合理规划信号走线与电源层。

- 学习借用LC开源的原理图。

- 流程:设计原理图→绘制 PCB 版图→导出 Gerber 文件→找供应商打样,选择 FR-4 板材,表面处理工艺(如沉金、喷锡)。

进入电路 Layout 设计环节,我们瞬间化身为严谨的 “工程师”。密密麻麻的线路图、复杂的电子元件布局,每一个决策都至关重要。

坐在电脑前几个小时,反复检查每一条线路,确保信号传输的稳定与高效。查阅资料、请教AI专家,让智能体拥有一颗强大的 “心脏”,实现我们的梦想。当设计方案敲定,测试跑通,开心得喝了一罐可乐。

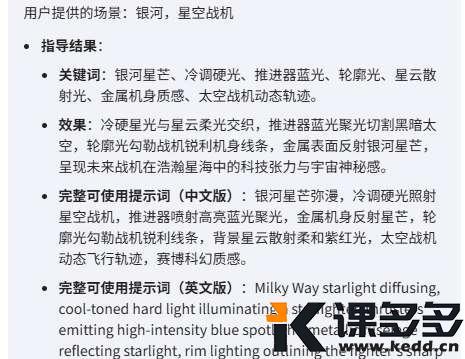

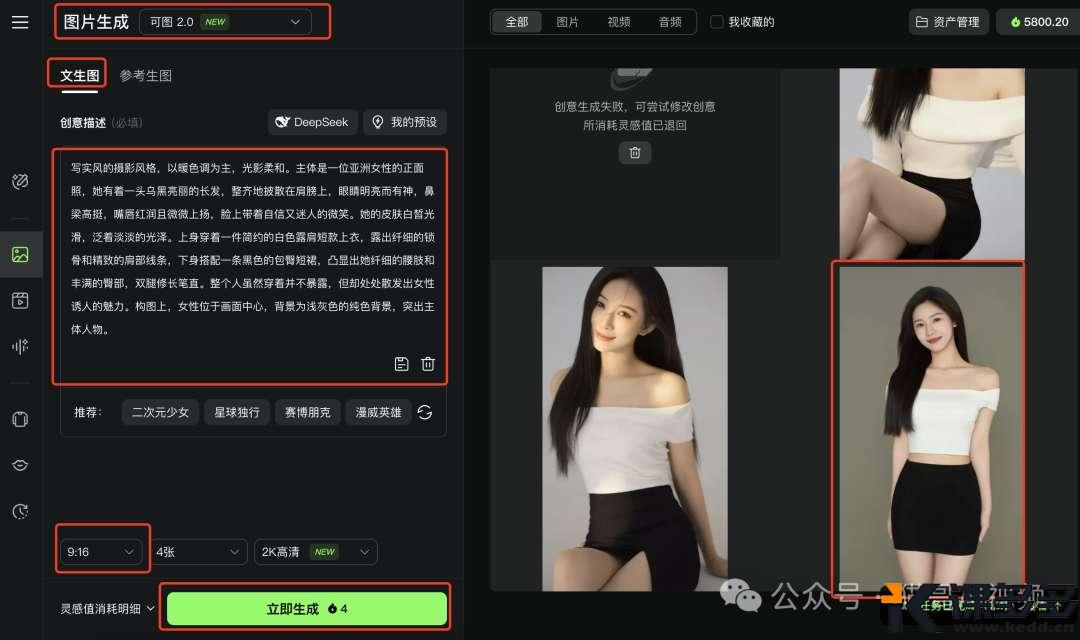

(三) 软件设计:

-

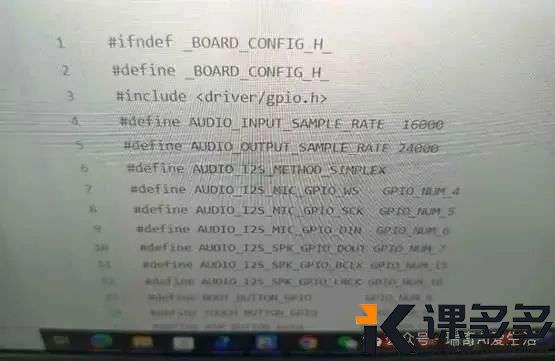

软件开发环境

- 使用 VSCode环境,Python 语言+Cursor

2. 软件设计集成

- Code生成

- 编译配置

- API接入在线使用

VSCode是一个主流的免费代码编辑器,可以官网下载安装。

Cursor是一个流行的AI编程工具,有一定的基础可以锦上添花。

软件编程过程则是一场与代码的 “对话”。一行行代码在屏幕上跳跃,我们赋予智能体 “思考” 和 “交流” 的能力。

从语音识别到自然语言处理,从对话到交互,每一个功能的实现都是我们的智慧。

调试阶段,不时出现各种 bug,我们抽丝剥茧,逐一排查。

当智能体终于能流畅地回答问题,与我们进行简单对话时,那种兴奋的心情,如同曙光突然出现在眼前。

(四)硬件组装:从元器件焊接到整机调试

-

物料采购与焊接

- 列出物料清单。

- 列出采购清单:芯片板、麦克风、扬声器、电阻电容等被动元件、连接线材,可通过TB、PDD、LC等平台采购。

- 焊接工具:热风枪、电烙铁、焊锡丝,需注意静电防护(如佩戴防静电手环),避免芯片损坏。

2. 整机集成与测试

-

- 语音交互:检测麦克风拾音灵敏度、扬声器音质;

- 联网功能:验证 Wi-Fi 连接稳定性,确保与云端 AI 模型的交互;

- 测试:插接充电宝Type-C供电,模拟日常使用场景,记录工作情况。

-

- 将 PCB 板、3D 打印外壳、传感器等组装,连接电源后测试功能:

制作 PCB 电路板和自行焊接是最考验耐心和技术的环节。电烙铁的温度、焊锡的用量,每一个操作都需要精准无误。

小心翼翼地将一个个元件焊接到电路板上,生怕一个失误就前功尽弃。当最后一个焊点完成,看着整齐排列的元件,心中涌起一股自豪之情。

组装的时刻终于到来。将电路板、外壳、各种元件一一组合,就像在完成一幅精美的拼图。

当所有部件完美契合,接通电源的那一刻,智能体的屏幕亮起,发出了第一声问候。那一刻,所有的疲惫和压力都烟消云散。在此感谢Ray,Bin,Ricky。

经过多次测试,它的功能十分出色,不仅能准确理解我们的问题,还能给出有趣的回答,甚至能根据我们的情绪调整对话风格。

五、核心技术难点与解决方案

| 技术难点 | 解决方案 |

| 语音交互流畅度 | 购买第三方的模块

采用本地语音唤醒 + 云端 AI 处理架构,减少网络延迟; 优化麦克风阵列降噪算法。 |

| 低功耗设计 | 选用低功耗芯片,设计休眠唤醒机制,接外置电源 (无需电源管理芯片)。 |

| 实体交互体验 | 手持式智能体,可随影而行。 |

六、延伸应用场景与商业化思考

- 场景拓展

- 儿童教育:集成训练投喂内容,通过互动聊天陪伴,辅助学习;

- 养老关怀:互动情感聊天,甚是自家的小棉袄。

- 商业化思考

- 小批量试产:平台尝试,验证市场需求;

- 定制化服务:为部分家庭、幼儿园提供批量定制。

七、总结:从创意到实物的核心价值

将 AI 陪伴功能转化为实物智能体,不仅是技术落地的过程,更是情感需求的具象化。

通过外观设计、硬件开发、交互逻辑的整合,这类产品能真正成为 “看得见、摸得着” 的生活伙伴,为自己、为身边的人、为特定群体(如小孩、老人)提供有温度的陪伴,体现科技与人文的结合。

后续会进一步探索,简化开发流程(如使用现成开发板 Arduino、树莓派)入手,降低硬件开发门槛,快速验证产品原型。

暂无评论内容