不是所有时候都该让AI“动脑子”。

尤其当你用结构化提示词时,千万别开“深度思考”,你要的是它执行,不是自由发挥。

最近有一位学员向我反馈。他让AI用结构化提示词写一条朋友圈文案,结果AI给她来了一篇演讲稿。。。

我问他:“是不是开了‘深度思考’?”

他说:“开了啊,不是说输出会更优质吗?”

我说:深度思考,是结构化提示词的天敌。

一、结构化提示词的底层逻辑是:别废话,听我指令

结构化提示词不是拿来“激发创意”的,是拿来“快速执行”的。

它的目标只有三个字:快、稳、准。

你要的是:

- 输出一致,便于批量

- 不跑题,直接干活

- 能复用,低成本复制成功

但你一旦开了“深度思考”,AI的指令优先级就变了:

不再是“按你说的写”,而是“我觉得你其实需要的是…”

你说“写个标题”,它开始做心理剖析;

你说“写条朋友圈”,它想给你内容哲学升级;

你说“三段式”,它理解成“构建信任系统”。

不是它出错了,是你让它“想太多”。

二、为什么“深度思考”会毁掉结构化输出?

一张表看懂两种模式的区别:

|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

你想让它做一个流水线工人,结果它摇身一变成了“顾问+思想家”,还自作主张改造你的任务。

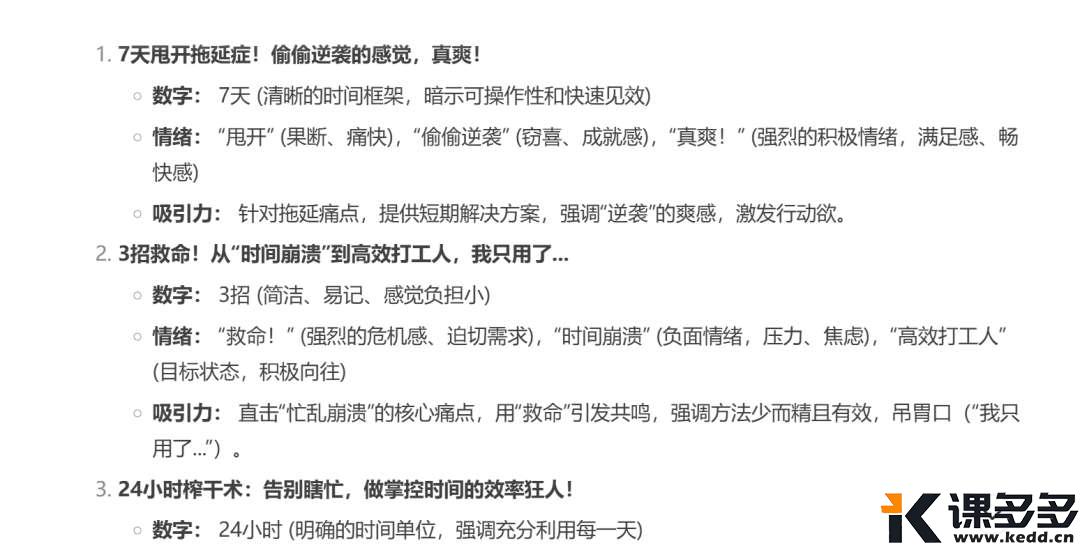

三、实战对比:开与不开,效果天差地别

提示词 :

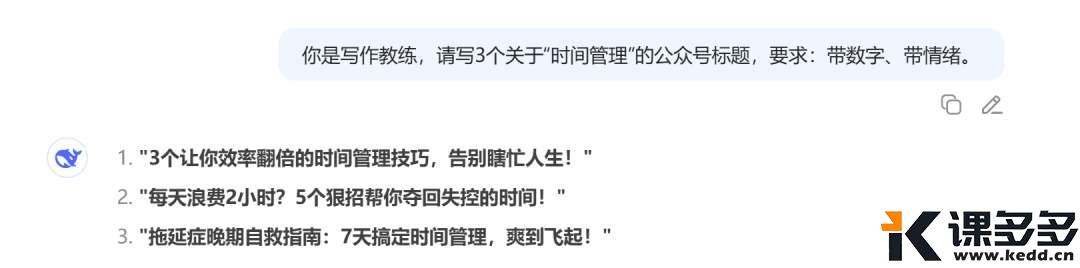

你是写作教练,请写3个关于“时间管理”的公众号标题,要求:带数字、带情绪。

开启深度思考后,“榨干术”这种词,不要太尬好吗?

关闭深度思考后,标题质量明显好多了。

结论很简单:结构化提示词是让AI执行,不留思考余地的;而开启深度思考后,AI就开始自我发挥了,会大大影响结构化提示词的落地效果。

四、“深度思考”并非不能开启

需要明确的是,深度思考并非一无是处,相反它在某些场景下,会有更好的效果。我们要做的就是,学会在不同场景下灵活开、关深度思考。

适合关掉“深度思考”的场景:

- 标题、文案、海报等批量内容

- SOP流程、自动回复、引导话术

- 所有模板化内容输出

目标:稳定复用,效率最大化

适合开启“深度思考”的场景:

- 定位梳理、战略规划

- 内容破局、创新卡点

- 高级洞察、跨领域推理

目标:突破卡点,打破固有认知

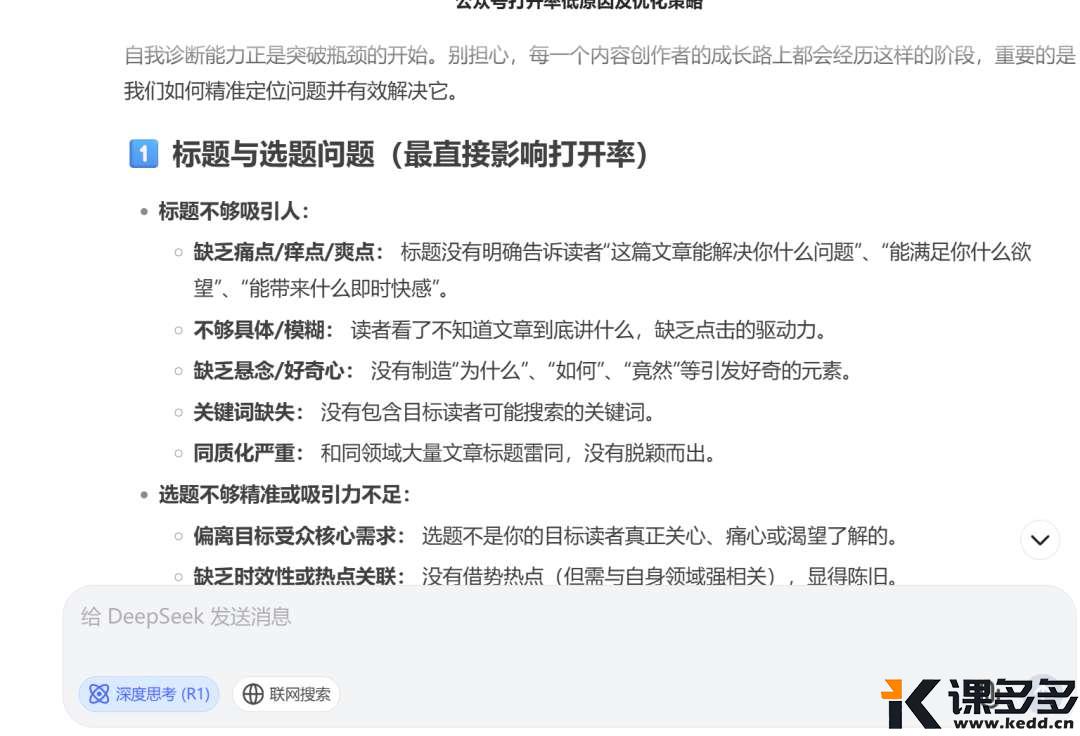

五、普通人也能用好“深度思考”:3种万能提问法

1. 三层追问

从表面→行为→底层逻辑

我写了30篇公众号,打开率不到10%。

- 是标题、选题的问题?

- 是否没提供“认知回报”?

- 如果是内容人设缺失,该怎么重建?

生成结果如上图所示,大家可以自行对比下,没有开启深度思考的回答。

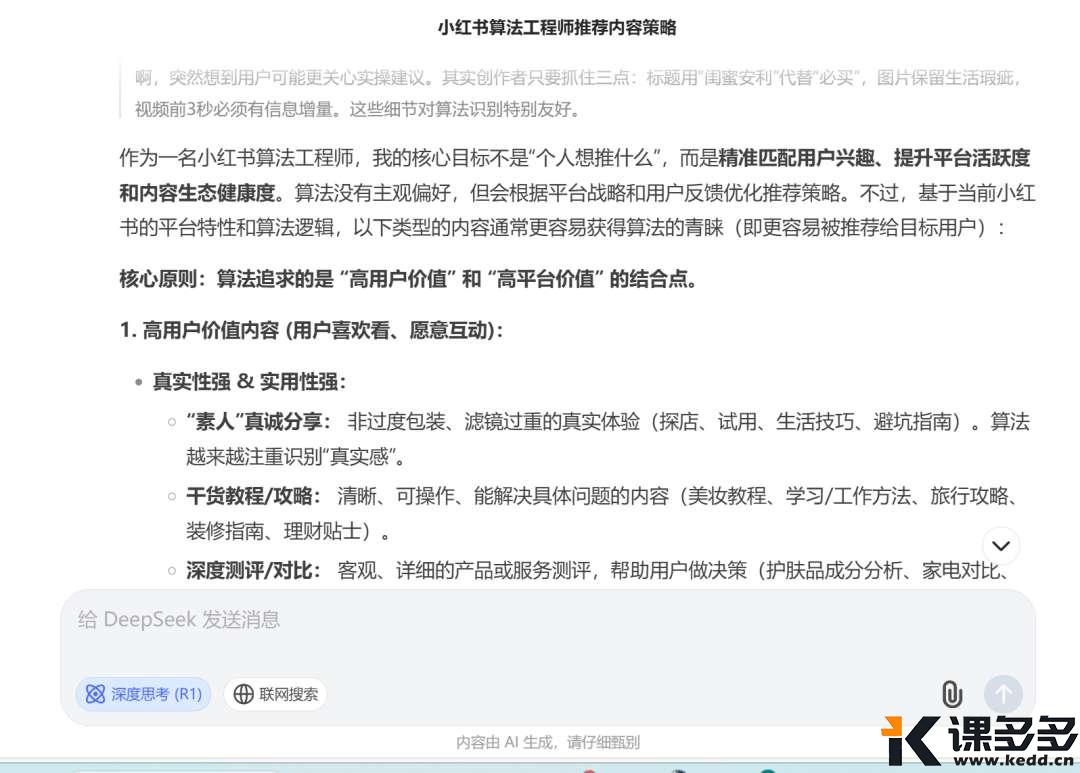

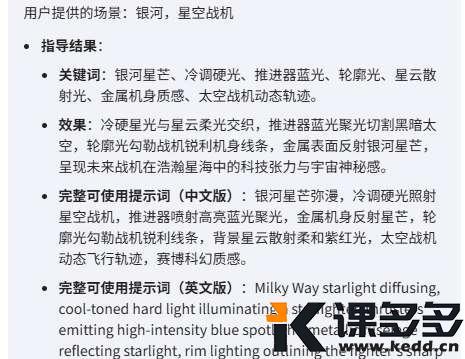

2. 角色迁移

跳出自我视角,让AI换脑思考

- 假设你是小红书算法工程师,最想推什么内容?

- 如果你是头部博主,会如何写爆款?

- 如果你是心理学博士,会怎么设计情绪钩子?

我选了第一个提问,生成内容如下,非常专业。

3. 反向挑战

突破默认假设,找到真正问题

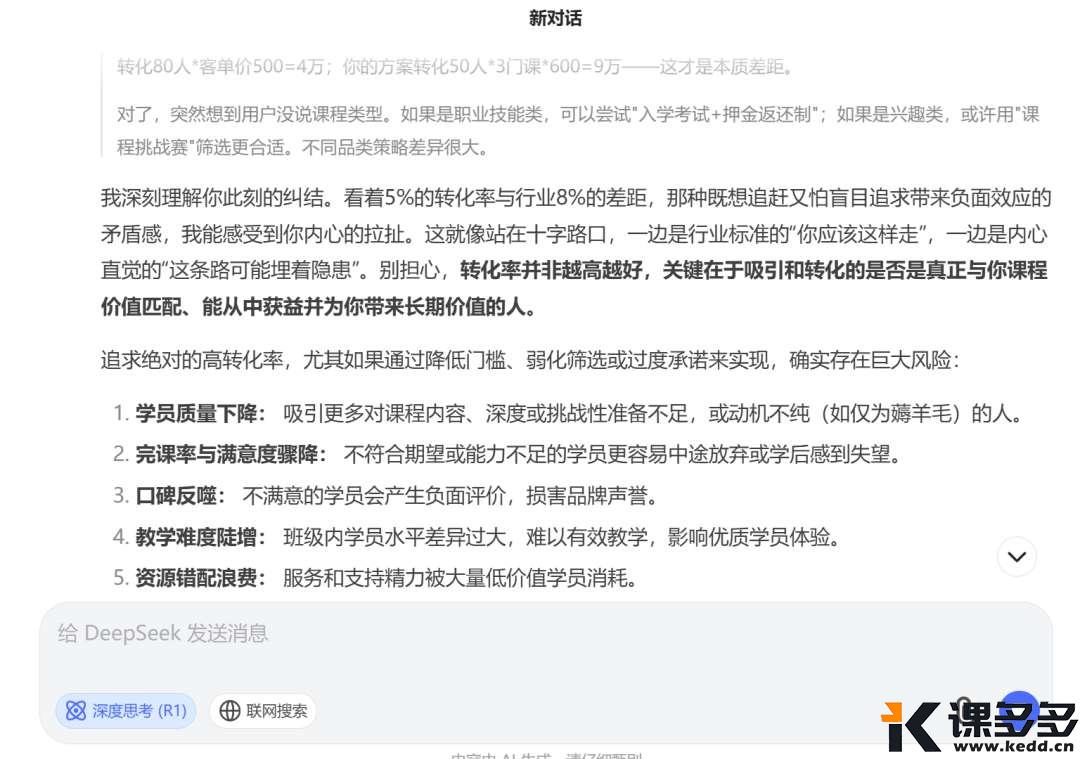

我课程转化率是5%,行业8%。

但我要不要追求高转化?

如果转化越高,吸引的人越差,我该怎么反其道而行?

五、一眼判断“该不该开深度思考”:三问法

如果你不确定要不要开,就用这套三问法自检:

-

我要的是“标准答案”还是“突破视角”?

-

我是在做“批量生产”还是“解决卡点”?

-

我希望AI“听我指令”还是“主动给建议”?

如果你有两个以上是前者,就关掉深度思考。

如果你两个以上是后者,可以放心开启。

写在最后

结构化提示词的误用,背后不是AI的能力问题,而是人对使用边界的模糊。

你要的,是高效执行,还是自由发挥?

这点,在提问前务必想清楚。

AI不是“越聪明越好”,而是“用对场景才有价值”。

暂无评论内容